近日,我校能源材料化学研究院赵东元院士团队兰坤研究员课题组以第一单位在国际期刊Adv. Energy Mater.和ACS Cent. Sci.上分别发表最新研究成果。工作得到了国家重点研发计划课题、国家自然科学基金青年基金和面上基金、内蒙古大学“骏马计划”、内蒙古杰出青年基金、内蒙古草原英才及内蒙古青年科技人才发展项目的大力支持。

文章链接:doi.org/10.1002/aenm.202502405

随着全球能源需求增长和环境问题加剧,光催化技术因其清洁、可持续的特性成为研究热点。二氧化钛(TiO2)作为经典的半导体光催化剂,具有成本低廉、生物相容性良好以及结构稳定等优势,但其宽禁带限制了可见光利用效率。近年来,纳米结构工程的发展使具有可调孔道结构、高比表面积和优异传质性能的介孔TiO2材料跃居光催化研究前沿。迄今,已有大量研究聚焦于TiO2光催化兰昆材料,但针对介孔TiO2光催化剂的创制和最新进展仍缺乏系统总结。鉴于此,兰坤研究员团队立足于介孔TiO2材料的发展历程,深入分析并梳理了介孔TiO2在光催化应用中的研究进展和范式转变。

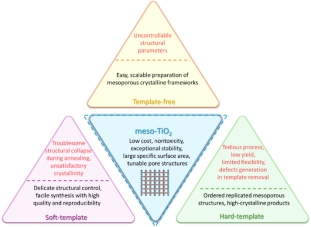

图1. 介孔TiO2合成方法的结构性质以及优缺点

该文章重点关注先进介孔TiO2材料的合成和光催化应用,并对其研究现状进行了批判性评估和展望。论文首先阐明了基本的光催化机制,简要介绍了具有高度可调中间相和结构的介孔TiO2基纳米材料的制备方法,并详细分析了各自的优缺点,总结了介孔TiO2独特的结构和组成优势,为介孔TiO2材料的精准合成和性能优化提供了系统性指导。继而介绍了介孔TiO2基光催化剂的前沿应用,突出了其光催化性能和实用潜力。文章最后指出了仍存在的局限性并展望了未来的发展轨迹,为该领域的技术突破提供了参考。

该论文我校杨岚浩为第一作者,兰坤研究员、赵东元院士为通讯作者,我校为第一完成单位。

文章链接:doi.org/10.1021/acscentsci.5c00616

钠离子电池(SIBs)因其钠资源丰富、成本低廉等优势,被视为锂离子电池的潜在替代品。然而,因钠离子半径大、扩散动力学缓慢以及循环稳定性较差,限制了SIBs的实际应用。因此,开发具有快速钠离子扩散通道和长循环寿命的负极材料成为研究重点。TiO2因其稳定的晶体结构和化学性质备受关注,但其低比表面积和导电性差的缺点制约了其性能表现。

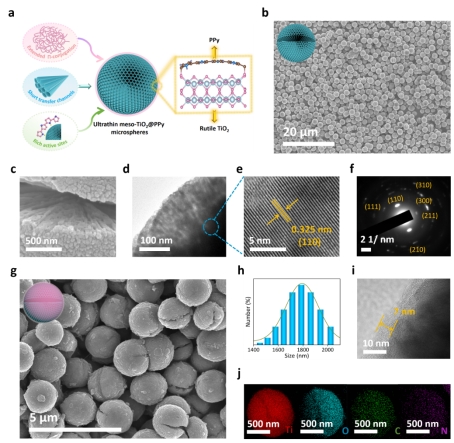

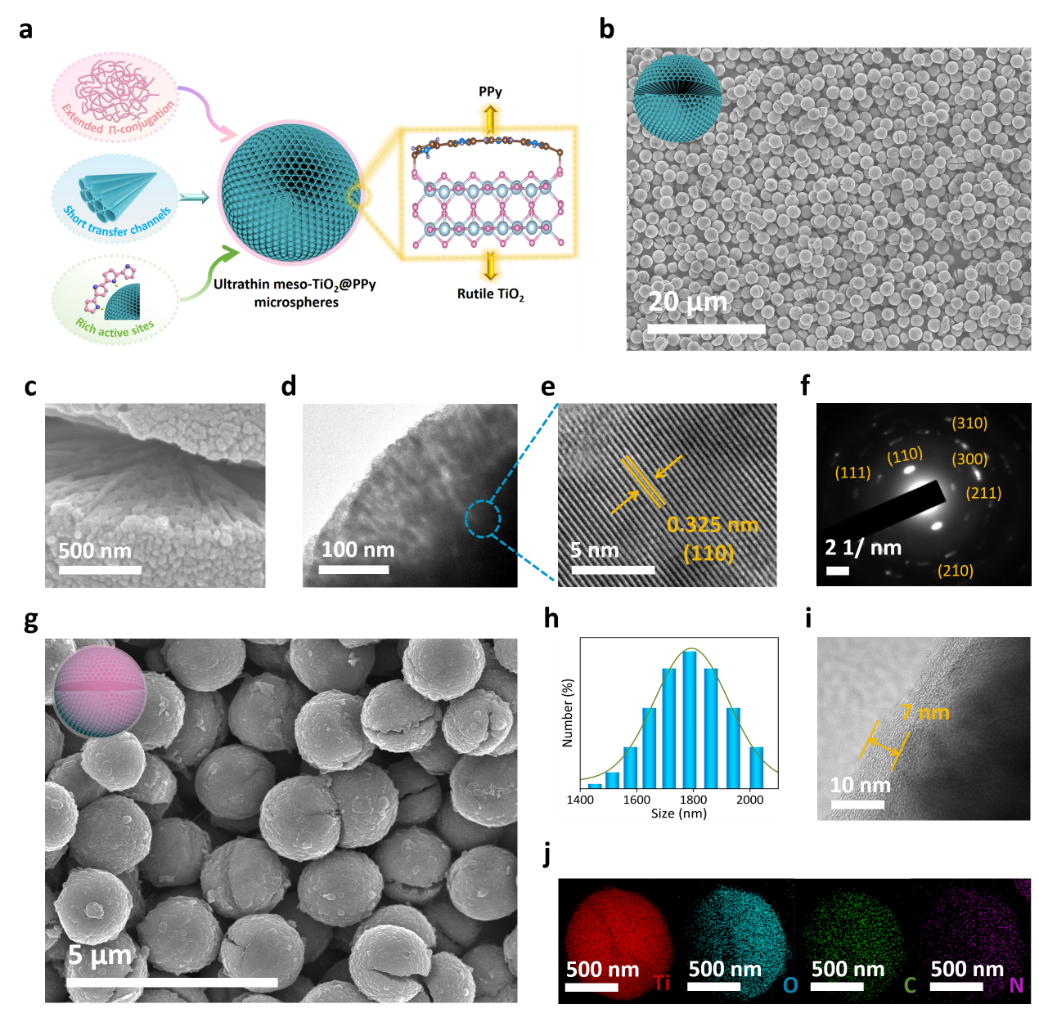

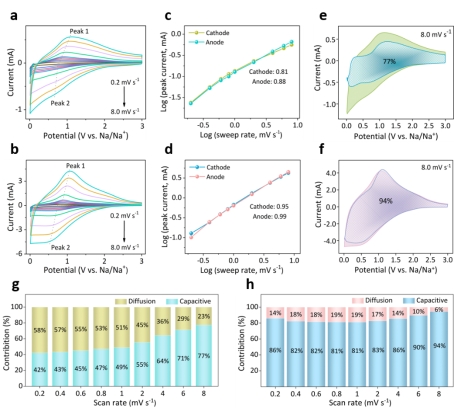

基于此,该团队设计构建了超薄聚吡咯包覆的介孔TiO2微球核壳结构(meso-TiO₂@PPy)。该设计结合了介孔结构的高比表面积和聚吡咯涂层的高导电性,解决了传统TiO2材料在SIBs存储中的瓶颈问题,展现了优异的电化学性能:在1 A g-1的电流密度下,可逆容量高达160.6 mAh g⁻¹,2000次循环后容量保持率为80.8%;在8 mV的扫描速率下,赝电容贡献占比达到94%。密度泛函理论(DFT)计算进一步证实,聚吡咯涂层与TiO2之间的异质结构显著提升了材料的导电性和钠离子吸附能力。这项研究为高性能钠离子电池负极材料的设计提供了思路,通过介孔结构与导电涂层的协同,实现了高能量密度和长寿命,对钠电负极设计具有一定的启示。

该工作我校李爽为第一作者,兰坤研究员、郭自洋研究员为通讯作者,我校为第一完成单位。

图2. 介孔复合材料meso-TiO2@PPy合成与表征

图3. 介孔复合结构电化学动力学分析